https://www.frontiersin.org/journals/psychology

Frontiers in Psychology

The most cited journal in its field, exploring psychological sciences - from clinical research to cognitive science, from imaging studies to human factors, and from animal cognition to social psych...

www.frontiersin.org

아래는 "Frontiers in Psychology"에 기재된, 정유수(Yusoo Jeong) 박사의 논문, "Stress and suicidal ideation in Korean baby boomers: the mediating effect of mindfulness and meaning in life"를 번역/ 요약한 내용입니다.

1. 서론

한국은 OECD 국가 중 자살률이 가장 높습니다. 2021년 자살 사망자 수는 13,352명으로, 전년도보다 157명(1.2%) 증가하였으며, 자살률(인구 10만 명당 자살자 수)도 0.3명(1.2%) 증가하여 26.0명이었습니다(KOSIS, 2022). 이러한 증가의 원인을 단정하기는 어렵지만, 코로나19로 인한 스트레스로 우울감과 자살 충동이 증가했을 가능성이 큽니다(MOHW, 2022). 60세 이상 인구의 자살률은 60대가 28.4명, 70대가 41.8명, 80세 이상이 61.3명으로 OECD 평균(60대 15.2명, 70대 16.4명, 80세 이상 21.5명)보다 모두 높은 수치를 기록했습니다(KOSIS, 2022). 이에 따라, 고령층의 자살률을 낮추기 위한 대책 마련이 시급합니다.

한국의 베이비붐 세대는 1955년부터 1963년 사이에 출생한 인구로, 전체 인구의 약 14.5%(약 727만 명)를 차지합니다(KOSIS, 2018). 10년 전 이들의 자살률은 10만 명당 39.1명이었으나(KOSIS, 2011), 2019년에는 46.6명으로 급증했습니다(MOHW, 2021). 이는 OECD 평균인 17.2명보다 훨씬 높은 수치입니다. 이 세대는 신체 기능 저하 같은 노화와 관련된 스트레스 외에도, 다른 고령 세대와는 다른 스트레스 요인을 갖고 있습니다. 이들은 고령이 되어 생산적인 사회 기여를 할 수 없게 될 때 특히 큰 상실감을 느낍니다(Kim, 2018). 또한, 부모와 자녀를 모두 부양해야 했던 세대로서 노후 준비가 부족한 점도 스트레스로 작용합니다(Ham and Nam, 2018). 이러한 이유로 베이비붐 세대의 자살률은 이전 세대보다 높은 것으로 간주됩니다(Kim, 2021). 따라서 베이비붐 세대의 건강한 노년을 위해 자살 충동을 줄이는 것이 중요합니다. 본 연구는 한국 베이비붐 세대의 스트레스와 자살 충동 간의 연관성, 그리고 이 관계에 있어 마음챙김과 삶의 의미의 영향을 분석하고자 합니다.

1.1 스트레스와 자살 충동 간의 관계

스트레스는 자살을 예측하는 강력한 요인입니다(Dixon et al., 1992; Yang and Clum, 1994; Wang et al., 2007). 자살 행동은 다양한 요인의 상호작용으로 발생할 수 있으며(Wilcox et al., 2010), 그 중 스트레스는 지난 40여 년간 실증적으로 잘 연구된 요인입니다(Joiner, 2005; Wenzel and Beck, 2008; Hawton et al., 2012; Stewart et al., 2019; Howarth et al., 2020). 선행 연구에 따르면, 자살 시도를 한 사람은 우울함을 느끼지만 자살을 시도하지 않은 사람보다 더 높은 스트레스 수준을 보고했습니다(Paykel et al., 1975; Khan et al., 2008; Farahbakhsh et al., 2020).

자살 충동은 자살에 대한 생각(White, 1989; Beck and Steer, 1991; O’Carroll et al., 1996; Liu et al., 2020), 자살 계획이나 실행에 대한 의도 및 죽고 싶은 욕망 등을 포함하는 개념입니다(McAuliffe, 2002). 자살 충동은 실제 자살의 위험을 증가시키며, 자살 시도나 자살로 이어지는 전조 현상으로 간주됩니다(Borges et al., 2006; Yates et al., 2019). 자살 충동은 자살 시도보다 더 흔하게 나타나므로(Fergusson et al., 2003), 이러한 사람들에게 개입함으로써 자살을 예방할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다(Woosley et al., 2014; Walsh et al., 2022).

스트레스는 개인의 심리적·생리적 적응에 영향을 주는 해로운 삶의 사건으로 정의됩니다(Holmes and Rahe, 1967). 노인은 노화 과정에서 건강 악화, 경제적 어려움, 사별, 세대 간 갈등, 가족 간 소외 등의 스트레스 요인을 경험하며, 이는 정신 건강을 해칠 수 있습니다(Moos et al., 2006; Kim, 2009). 이러한 스트레스는 우울증 같은 정신 질환과 밀접한 관련이 있다고 보고되었습니다(Bailly et al., 2012). 특히 노인은 친구나 배우자의 사망 같은 상실을 자주 경험하며, 이는 우울을 유발하는 스트레스 요인으로 작용합니다(Bae, 2009; An and Park, 2016).

하지만 스트레스를 경험했다고 해서 모두가 자살 충동을 느끼는 것은 아닙니다. 스트레스 경험은 사건의 객관적 위험도보다, 그것을 경험하는 사람의 주관적 인식에 의해 결정됩니다(Lazarus and Folkman, 1984; Han, 2008). Wenzel과 Beck(2008)은 개인이 가진 인지적 요인이 스트레스와 자살 충동 사이에서 중요한 역할을 한다고 밝혔습니다. 일부 자살 고위험군은 정신질환이나 자살 위기가 없어도 이분법적 사고, 결론 도약, 확대 해석 같은 인지 왜곡을 보입니다. 이러한 비적응적 인지 양식은 삶의 스트레스 상황에서 만성적 사고 패턴을 형성하여 자살 시도로 이어질 가능성을 높입니다(Wenzel and Beck, 2008). 국내 연구에서도 이러한 인지 스타일이 스트레스와 자살 충동 간의 관계에 영향을 미친다는 결과가 보고되었습니다(Lee and Lee, 2009; Ryu, 2010).

Mindsponge 이론(Vuong et al., 2022)은 자살 충동의 인지적 기제를 이해하는 데 도움을 줍니다. 이 이론은 다음의 5가지 원칙으로 구성됩니다.

(a) 정보는 마음 안(주관적 세계)에서 처리되기 위해 존재해야 함.

(b) 정보는 마음 안의 다중 필터링 과정을 통해 신뢰 평가자와 주관적 비용-편익 판단에 따라 수용 또는 배제됨.

(c) 이 다중 필터링 과정은 개인의 가치 체계에 의해 결정됨.

(d) 마음의 의식적·무의식적 산출물은 그 안의 가치, 특히 핵심 가치에 의해 영향받음.

(e) 정보는 외부 환경에 존재하며 개인이 인식 가능한 범위 안에 있을 때 마음에 흡수될 수 있음.

이 원칙에 근거하면, 베이비붐 세대가 경제 활동 중단으로 인해 삶의 의미 상실, 가족의 짐이라는 인식, 가족과의 단절로 인한 외로움 같은 정보를 마음속에 품고 있을 경우, 스트레스 요인은 쉽게 이들에게 침투하여 마음속 가치에 영향을 주고, 자살 충동으로 이어질 수 있습니다. 따라서 스트레스와 자살 충동의 관계를 살펴보기 위해서는 베이비붐 세대가 흔히 지니고 있는 부정적 정보 요소들을 사전 조사할 필요가 있습니다. 나아가, 스트레스 요인이 이러한 부정적 정보에 접근하지 못하게 하거나, 더 긍정적인 정보 요소를 획득할 수 있도록 돕는 개입 전략이 필요합니다.

1.2 스트레스와 자살 충동 간의 관계에서 마음챙김의 매개효과

첫 번째 매개 변수인 마음챙김은 지금 이 순간에 자신과 세상에서 일어나는 모든 현상을 있는 그대로 알아차리고 수용하는 것으로 정의됩니다(Kabat-Zinn et al., 1985). 마음챙김은 부정적 감정을 유발하는 자동적 사고 과정을 차단하고, 괴로운 생각에 대해 판단하지 않는 태도를 가지도록 도와줍니다. 그 결과, 떠오르는 생각이 실제가 아니라 단지 ‘생각’일 뿐임을 인식하게 만듭니다(Williams et al., 2000). 마음챙김은 정서적 고통과 비적응적 행동에 관여하는 주의 처리 과정에 영향을 미칩니다(Bishop et al., 2004).

마음은 정보 수집자이자 처리자로서, 환경 조건과 심리적 상태에 따라 조건부로 업데이트될 수 있습니다(Vuong et al., 2022). 베이비붐 세대가 노년기에 겪는 스트레스 요인은 기존의 부정적 인식과 맞물릴 때 자살 충동을 유발할 수 있습니다. 예를 들어, 은퇴로 인한 사회적 역할 상실, 양가족 돌봄 부담, 가족 갈등 등은 자신이 쓸모없다고 느끼게 하여 자살 충동을 일으킬 수 있습니다. 이때 마음챙김은 판단하지 않는 마음 상태를 통해 부정적 정보가 기존의 정보와 결합되는 것을 막아, 자살 충동 빈도를 줄이는 데 기여할 수 있습니다.

마음챙김이 스트레스를 감소시키는 효과는 다양한 연구에서 입증되었습니다(Yoon, 2014; Gotink et al., 2015). 특히 노인층에서도 마음챙김이 스트레스를 완화하는 효과가 확인되었습니다(Jeun and Son, 2012; Lee et al., 2021; Kim and Kim, 2023). 마음챙김은 자기 인식과 내면 경험의 인지를 유도하여 인지 왜곡을 예방하는 데 중요한 역할을 합니다(Park, 2006). 또한 정서 조절 능력을 향상시켜 정신 건강 유지에 기여하며(Hayes and Feldman, 2004; Guendelman et al., 2017), 우울과 불안 증상을 완화하는 데 탁월한 효과를 보입니다(Hofmann et al., 2010; Strohmaier, 2020; Strohmaier et al., 2021).

마음챙김은 스트레스 자체뿐 아니라 스트레스로 인해 발생하는 다양한 신체적·정신적 증상에도 효과가 있음이 보고되었습니다(Baer et al., 2006; Kallapiran et al., 2015; Potes et al., 2018). 노인을 대상으로 한 마음챙김 연구에 대한 체계적 문헌 검토에서는 마음챙김이 우울 완화, 수면 질 개선, 분노 감소에 효과적임이 확인되었습니다(Jeon and Kim, 2022). 또한 마음챙김은 노인의 자살 충동을 유의미하게 줄일 수 있음이 보고되었습니다(Kwon and Park, 2016; Lee, 2022). 이러한 선행 연구들을 바탕으로, 본 연구는 베이비붐 세대의 자살 충동을 줄이기 위한 새로운 개입의 첫걸음으로서 마음챙김의 효과를 검토하고자 하였습니다.

1.3. 스트레스와 자살 충동 간의 관계에서 삶의 의미의 매개효과

삶의 의미(두 번째 매개 변수)는 어떤 상황에서도 무조건적인 의미를 가지며, 삶에서 의미를 발견하고 자신의 삶에 만족하며, 인간의 본질적 가치와 진실을 자각하는 것을 말합니다(Frankl, 1963). Frankl(1969)은 인간 삶의 의미를 발견하는 방법으로 ‘경험적 가치’를 제시했으며, 이는 한 사람을 독특한 존재로서 사랑하는 것을 의미합니다. 그는 사랑이 가장 위대한 경험이며, 사람은 서로의 가능성과 되어야 할 존재를 이해함으로써 서로를 돕는다고 보았습니다. 이런 관점에서 가족은 노인의 삶에서 중요한 의미를 갖는 가치라고 이해할 수 있습니다. 실제로 어떤 사람들에게 가족은 삶의 핵심 의미이며, 일부 환자들은 자신의 삶보다 가족의 안녕을 더 우선시하여 희생하기도 합니다(Vuong et al., 2023). 부모와의 단절 또한 자살 충동의 가능성을 높일 수 있습니다(Logan et al., 2011). 따라서 사랑하는 사람들과의 관계에서 가치를 발견하지 못할 경우, 노인의 삶은 더 큰 위기를 맞게 됩니다. 연구에 따르면, 노인들이 가족과의 교류를 중단함으로써 삶을 포기하는 경향도 나타납니다(Fitzpatrick and Kim, 2008). 중환자실에 입원한 노인의 경우에도, 가족의 존재는 회복에 큰 영향을 미친다는 연구 결과도 있습니다(Olsen et al., 2009). 이는 노인에게 삶과 죽음의 의미에서 가족이 미치는 영향이 상당함을 보여줍니다.

삶의 의미는 위기와 어려움을 극복하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 삶의 의미 수준이 낮을수록 자살 충동 및 약물 사용이 증가하고(Harlow et al., 1986; Heisel et al., 2016), 이는 우울증과 자살 같은 부정적이고 위험한 결과로 이어질 수 있습니다(Bamonti et al., 2016; Neimeyer and Sands, 2017). 삶의 의미 상실로 무기력과 공허감을 경험하는 사람은 상황을 극복하려 하기보다는 수동적으로 대하거나 바람직하지 않은 해결책에 의존할 수 있습니다(Jang and Hyun, 2016). 실제로 스트레스 상황에서 약물 및 알코올 중독, 폭력, 충동적 행동, 자해 및 자살 등의 이상행동이 고려되는 경우도 보고되었습니다(Triplett et al., 2012; Park and Gutierrez, 2013; Liu et al., 2021). 노년기에 삶의 의미를 찾지 못한 사람은 과거의 선택을 후회하며 현실에 만족하지 못한 채 말년을 보낼 수 있습니다(Wrosch et al., 2004). 이처럼 의미의 상실은 자살로 이어질 수 있는 심리적 상태를 형성합니다(Kim and Kwon, 2012; Nam et al., 2019).

반면, 노인이 삶의 강한 의미를 지니고 있다면 자기 통제력과 자신감을 가질 수 있습니다(Krause and Shaw, 2003; Lee and Ha, 2020). 이들은 예상치 못한 상황에서도 그것을 긍정적이고 의미 있게 해석함으로써 상황을 통제하고, 적극적으로 대응함으로써 자신감을 가질 수 있습니다(Skaggs and Barron, 2006; Park and Kwon, 2012). 이처럼 삶의 의미는 스트레스, 역경, 위기에 적응적으로 대처하도록 돕는 보호 요인으로 작용할 수 있습니다(Park and Folkman, 1997; Kim and Kwon, 2012).

Mindsponge 이론은 자살 충동의 기제를 이해하고, 삶의 의미가 스트레스와 자살 충동 간의 관계에서 어떻게 작용할 수 있는지에 대한 유용한 통찰을 제공합니다(Nguyen et al., 2021). 이 이론은 개인이 처한 맥락에 따라 새로운 가치를 수용하거나 거부한다고 설명합니다. 자살 충동을 겪는 사람은 우울, 불안, 부담감, 외로움 등의 특정 상황에서 자살을 하나의 대안으로 고려하게 됩니다. 이는 문제 해결을 위한 도움을 요청하거나 더 의미 있는 활동에 참여하는 것과 함께 가능한 선택지 중 하나가 됩니다. 자살에 대한 정보가 마음속에 받아들여지고 핵심 가치로 자리 잡게 되면 자살 충동이 생기게 됩니다. 즉, 자살이 자신에게 유리한 선택으로 인식될 때 자살 충동이 형성됩니다. 심각한 정신적·신체적 고통은 삶의 비용으로 인식되어 자살을 유리한 해결책으로 여기게 할 수 있습니다. 그러나 적절한 도움을 받게 되면, 삶에 대한 비용 인식은 줄어들게 됩니다. 이때 도움의 효과적인 형태는 삶의 의미를 발견하고 추구하는 활동이 될 수 있습니다. 이러한 도움을 받을 수 있다면 자살에 관련된 정보는 수용되지 않고 배제될 가능성이 커집니다.

따라서 노인의 삶의 의미 수준을 높이는 것은 다양한 스트레스 요인으로부터 발생하는 자살 관련 정보가 마음속에 침투하는 것을 차단하는 필터 역할을 할 수 있으며, 자살 충동을 줄이는 데 기여할 수 있습니다. 노인에게 삶의 목적 의식을 심어줄수록 스트레스의 영향을 완화하고, 다양한 요인으로부터 비롯되는 자살 충동을 줄이는 데 효과적입니다.

노년기에는 삶의 의미가 건강과 행복에 미치는 영향이 다른 세대보다 더욱 크며(Bamonti et al., 2016), 자살 충동을 줄이는 데 효과가 있는 것으로 나타났습니다(Linehan et al., 1983; Kim and Kwon, 2012; Nam et al., 2019). 이는 한국의 높은 노인 자살률을 줄이기 위해 삶의 의미에 관한 연구가 적극적으로 이루어져야 함을 시사합니다. 따라서 본 연구는 베이비붐 세대가 심리적 어려움을 극복하는 데 있어 삶의 의미가 어떠한 영향을 미치는지를 분석하고, 이들의 삶의 질 향상을 위한 방안을 제안하고자 하였습니다.

본 연구는 마음챙김과 삶의 의미를 매개변수로 설정하여, 스트레스와 인지 왜곡을 줄이고 자살 충동을 감소시키는 심리적 기제로 작용하는지를 분석하였습니다. 마음챙김은 스트레스 수준을 낮추는 데 일관된 효과가 입증되어 왔으며(Gotink et al., 2015; Jin, 2020), 삶의 의미 또한 스트레스를 줄이는 매개효과가 있다고 보고되었습니다(Choi and Kang, 2021). 그러나 지금까지 한국 베이비붐 세대를 대상으로 스트레스와 자살 충동 간의 관계에 있어 이 두 변수가 동시에 어떤 영향을 미치는지를 검토한 연구는 없었습니다.

2. 연구 방법

2.1. 참여자 및 절차

본 조사는 패널 데이터 수집 전문회사인 ㈜인바이트패널을 통해 전국에 거주하는 베이비붐 세대(1955~1963년 출생자)를 대상으로 온라인 설문조사를 실시하여 진행되었습니다. 총 200명(남성 100명, 여성 100명)의 응답을 수집하였으며, 인구통계학적 특성, 스트레스, 마음챙김, 삶의 의미, 자살 충동에 대한 데이터를 포함하였습니다. 수집된 설문지 200부를 분석에 활용하였습니다.

참여자의 인구사회학적 특성은 다음과 같습니다: 평균 연령은 63.4세(SD=2.50), 남성 100명(50%), 여성 100명(50%), 기혼 191명(95.5%), 미혼 9명(4.5%), 은퇴자 84명(42.0%), 비은퇴자 116명(58.0%), 대졸 130명(65.0%), 고졸 이하 36명(18.0%), 대학원 이상 34명(17.0%)입니다.

참여자의 임상적 부담 수준은 다음과 같습니다: 스트레스 평균 48.52(SD=15.39), 자살 충동 평균 7.70(SD=3.60). 자살 충동 점수는 남성 평균 7.82(SD=3.62), 여성 평균 7.59(SD=3.59)로, 성별 간 유의미한 차이는 나타나지 않았습니다.

이 연구는 전북대학교 생명윤리위원회(IRB)의 승인을 받았으며(JBNU 2023-01-001-002), 모든 연구 절차는 윤리적으로 수행되었고, 참여자의 개인정보는 익명으로 수집되었습니다.

1.4. 연구 가설

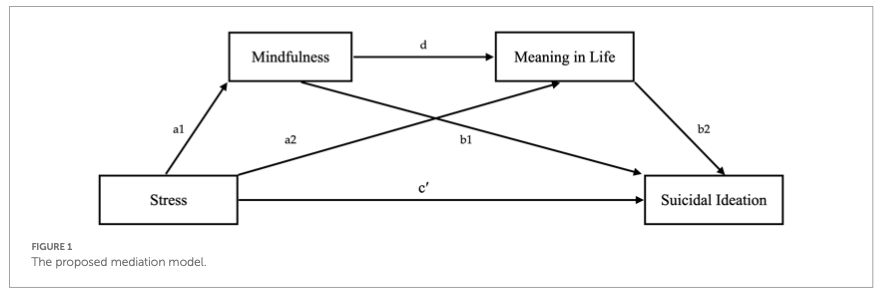

본 연구는 한국 베이비붐 세대의 스트레스와 자살 충동 간의 관계에서 마음챙김과 삶의 의미의 매개 효과를 검증하기 위해 순차적 매개 모형(그림 1)을 제안하였습니다. 구체적으로 다음 네 가지 가설을 검토하였습니다:

- H1: 스트레스는 자살 충동과 직접적인 관련이 있다.

- H2: 스트레스는 마음챙김을 통해 자살 충동과 간접적으로 관련이 있다.

- H3: 스트레스는 삶의 의미를 통해 자살 충동과 간접적으로 관련이 있다.

- H4: 스트레스는 마음챙김을 거쳐 삶의 의미를 통해 자살 충동과 간접적으로 관련이 있다.

2. 연구 자료 및 방법

2.1. 참여자 및 절차

본 연구는 전국에 거주하는 베이비붐 세대(1955~1963년 출생자)를 대상으로 설문 응답을 수집하기 위해 패널 데이터 수집 전문 회사인 ㈜인바이트패널을 통해 자료를 수집하였습니다.

총 200명(남성 100명, 여성 100명)이 참여하였으며, 인구통계학적 특성, 스트레스, 마음챙김, 삶의 의미, 자살 충동에 대한 데이터를 포함하는 설문조사는 온라인으로 진행되었습니다. 완성된 200부의 설문지가 분석에 사용되었습니다.

참여자의 인구사회학적 특성과 주요 변수의 수준은 다음과 같습니다: 평균 연령은 63.4세(SD=2.50), 남성 100명(50%), 여성 100명(50%), 기혼 191명(95.5%), 미혼 9명(4.5%), 은퇴자 84명(42.0%), 미은퇴자 116명(58.0%), 대졸자 130명(65.0%), 고졸 이하 36명(18.0%), 대학원 이상 34명(17.0%)입니다.

임상적 부담 측면에서, 참여자의 평균 스트레스 수준은 48.52(SD=15.39), 자살 충동 수준은 7.70(SD=3.60)이었습니다. 자살 충동 평균은 남성 7.82(SD=3.62), 여성 7.59(SD=3.59)로 나타났으며, 성별 간 유의미한 차이는 없었습니다.

이 연구는 전북대학교 생명윤리위원회(IRB)의 승인을 받았으며 (승인번호: JBNU 2023-01-001-002), 모든 연구 절차는 윤리적으로 수행되었습니다. 모든 응답자는 익명으로 참여하였습니다.

2.2. 측정 도구

2.2.1. 가족 생활 사건 변화 척도 (FILE)

스트레스는 Lee와 Kim(1999)이 사용한 노인 스트레스 척도를 사용하여 측정하였습니다. 이 척도는 Kang과 Kim(1990)이 개발한 것으로, Lee와 Kim(1999)이 수정·보완한 가족 생활 사건 변화 척도(FILE)를 기반으로 하고 있습니다. 본 척도는 지난 1년간 경험한 스트레스 수준을 평가하며, 총 21문항과 5개의 하위 요인으로 구성되어 있습니다:

- 가족 문제 (9문항, 예: "가족과 갈등이 있다")

- 경제 문제 (4문항, 예: "병원비와 약값이 부족하다")

- 상실 문제 (3문항, 예: "가까운 친척의 죽음으로 스트레스를 받았다")

- 건강 문제 (3문항, 예: "상처를 입었거나 매우 아프다")

- 주거 문제 (2문항, 예: "현재 집 구조가 불편하다")

각 문항은 5점 리커트 척도(1 = 전혀 해당하지 않음, 5 = 매우 해당함)로 응답하며, 총 점수 범위는 21점에서 105점입니다. 점수가 높을수록 삶의 스트레스 수준이 높다는 것을 의미합니다. 본 연구에서 내적 일관도(Cronbach's α)는 0.92로 매우 높았습니다.

2.2.2. 마음챙김 척도

마음챙김은 Park(2006)이 개발한 척도를 사용하여 평가하였습니다. 이 척도는 총 20문항으로 구성되며, 4개의 하위 요인을 포함합니다:

- 집중력 요인 (5문항, 예: "하나의 일에 집중하기 어렵다")

- 탈중심적 주의 요인 (5문항, 예: "기분이 순간순간 변하는 것을 자주 인식하지 못한다")

- 현재 인식 요인 (5문항, 예: "다가올 불행에 대해 자주 걱정한다")

- 비판단적 수용 요인 (5문항, 예: "내 감정이나 기분을 모를 때가 있다")

각 문항은 5점 리커트 척도(1 = 전혀 해당하지 않음, 5 = 매우 해당함)로 평가하며, 내적 일관도(Cronbach's α)는 0.95였습니다.

2.2.3. 삶의 의미 척도 (Meaning in Life Questionnaire)

삶의 의미는 Steger(2005)가 개발하고, Won 등(2005)이 한국어판으로 타당화한 척도를 사용하였습니다. 총 10문항으로 구성되며, 2개의 하위 요인을 포함합니다:

- 삶의 의미 존재 요인 (5문항, 예: "내 삶에 의미를 부여하는 것이 무엇인지 잘 알고 있다")

- 삶의 의미 추구 요인 (5문항, 예: "나는 내 삶의 의미를 찾고 있다")

각 문항은 7점 리커트 척도(1 = 전혀 해당하지 않음, 7 = 매우 해당함)로 응답하며, 내적 일관도(Cronbach's α)는 0.94였습니다.

2.2.4. 자살 충동 척도

자살 충동은 Harlow 등(1986)이 개발한 척도를 사용하였습니다. 이 척도는 지난 1년 동안 경험한 자살 충동을 평가하는 도구로, 총 5문항(예: "누군가에게 죽고 싶다고 말한 적이 있다")으로 구성됩니다. 각 문항은 5점 리커트 척도(1 = 전혀 해당하지 않음, 5 = 매우 해당함)로 평가됩니다.

Lee와 Cho(2013)의 연구에서는 이 척도에 대해 직각 회전을 이용한 요인 분석을 실시하였으며, 모든 문항에서 요인 적재값이 0.5 이상으로 나타나, 자살 충동을 평가하는 데 적절함이 입증되었습니다. 총점은 최대 25점이며, 점수가 높을수록 자살 충동의 가능성이 큽니다. 본 연구에서의 내적 일관도(Cronbach's α)는 0.90이었습니다.

2.3. 통계 분석

데이터는 IBM SPSS Statistics for Windows 26.0과 PROCESS Macro 3.5를 사용하여 분석되었습니다. 데이터의 왜도(skewness)와 첨도(kurtosis)는 모수 통계 분석을 통해 점검하였습니다. **피어슨 상관분석(Pearson’s product–moment correlation analysis)**은 SPSS를 사용하여 수행되었고, **연속적 매개효과 분석(sequential mediating effect)**은 PROCESS Macro 3.5의 Model 6 (Hayes et al., 2017)을 사용하여 수행되었습니다.

연속적 매개 분석에서는 **X(스트레스)**와 Y(자살 충동) 간의 직접적인 관계뿐만 아니라, **두 개의 매개 변수(마음챙김, 삶의 의미)**를 통한 간접 효과 및 연속적 매개효과(그림 1)도 함께 검토하였습니다. 분석 절차는 Preacher와 Hayes(2008)의 연구를 기반으로 하며, 이 다중 매개 분석은 두 가지 요소에 근거합니다. 첫째, 매개변수 집합이 X의 영향을 Y로 전달하는지 여부를 판단하고, 둘째, 각각의 개별 매개변수가 갖는 간접효과를 검정합니다. 이때, 전체 간접 효과가 유의하지 않더라도 개별 간접 효과가 유의하면 해당 매개효과는 의미 있는 것으로 간주됩니다.

모형에 포함된 총 효과(total), 직접 효과(direct), 간접 효과(indirect), 부분 효과(partial)는 95% 신뢰구간 내에 비표준화 계수 b가 0을 포함하지 않을 경우 통계적으로 유의하다고 판단했습니다.

- X와 Y 간의 **직접 경로(c′)**가 유의하고,

- 세 개의 간접 경로(a1×b1, a2×b2, a1×d×b2)도 모두 유의할 경우 → **부분 연속 매개 모형(partial serial mediation model)**이 성립합니다.

- 반대로 c′ 경로가 유의하지 않고, 세 개의 간접 경로만 유의할 경우 → **완전 연속 매개 모형(full serial mediation model)**로 간주됩니다.

- 간접 경로 중 하나라도 유의하지 않은 경우에는 남은 경로들만을 중심으로 모형을 평가하였습니다.

Macro PROCESS 분석에서는 부트스트랩 재추출 횟수를 5,000번으로 설정하였습니다. 각 경로는 해당 변수들 간의 회귀분석을 통해 검정되었으며, 직접 효과, 연속 간접 효과, 독립 간접 효과의 b 계수가 95% 신뢰구간 내에서 0을 포함하지 않을 경우, 귀무가설(유의한 예측 효과 없음)은 기각되었습니다.

3. 결과

3.1. 피어슨 상관분석 결과

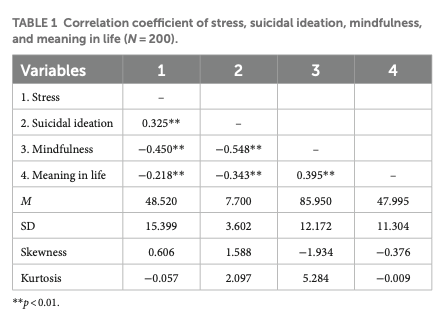

표 1은 한국 베이비붐 세대를 대상으로 한 스트레스, 마음챙김, 삶의 의미, 자살 충동 간의 상관분석 결과를 제시합니다. 왜도와 첨도의 절대값이 각각 2와 7을 넘지 않아, 변수들의 분포가 정규분포에 근접하며 모수 통계 분석이 적합함을 나타냅니다.

상관 분석 결과는 다음과 같습니다:

- 스트레스는 삶의 의미와 부적 상관 (r = −0.218, p < 0.01)

- 자살 충동 역시 삶의 의미와 부적 상관 (r = −0.343, p < 0.01)

- 마음챙김은 삶의 의미와 정적 상관 (r = 0.395, p < 0.01)

- 마음챙김은 스트레스와 부적 상관 (r = −0.450, p < 0.01),

- 또한 자살 충동과도 부적 상관 (r = −0.548, p < 0.01)

- 자살 충동은 스트레스와 정적 상관 (r = 0.325, p < 0.01)

3.2. 연속 매개 모형 검증

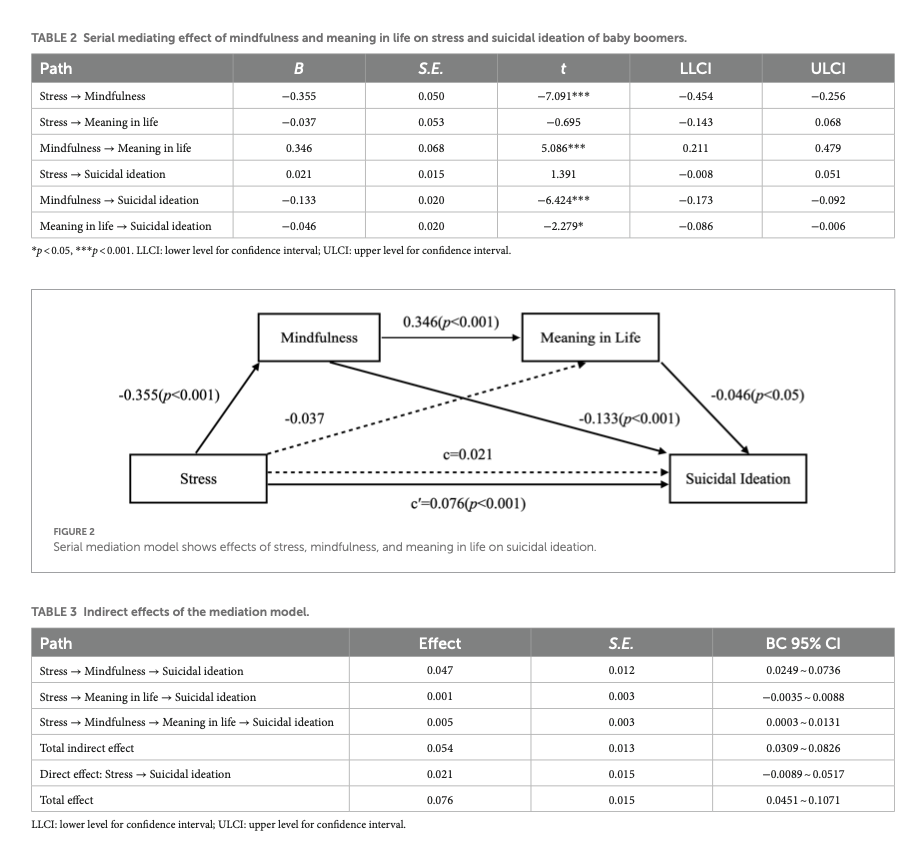

이 연구는 한국 베이비붐 세대를 대상으로 스트레스, 자살 충동, 마음챙김, 삶의 의미의 매개 효과를 분석하였습니다(표 2, 그림 2 참조).

통계적으로 다중공선성(multicollinearity) 문제는 공차(tolerance)가 0.2 또는 0.1 미만이고, **분산팽창지수(VIF)**가 5 또는 10을 초과할 때 발생하는 것으로 알려져 있습니다. 본 연구에서는 예측 변수들의 공차 값이 0.705~0.842, VIF 값이 1.188~1.419로 나타나 다중공선성 문제는 유의하지 않은 것으로 판단됩니다.

또한 더빈-왓슨(Durbin–Watson) 통계값이 2.026으로, 표본 내에서 자기상관(autocorrelation)이 존재하지 않음을 의미합니다.

분석 결과는 다음과 같습니다:

- 스트레스는 마음챙김에 부정적인 영향을 미쳤습니다 (B = −0.355, p < 0.001)

- 마음챙김은 삶의 의미에 긍정적인 영향을 미쳤습니다 (B = 0.346, p < 0.001)

- 삶의 의미는 자살 충동에 부정적인 영향을 미쳤습니다 (B = −0.046, p < 0.05)

이는 스트레스와 자살 충동 간의 관계에서 마음챙김과 삶의 의미의 연속 매개 경로가 존재함을 확인해 줍니다.

부트스트랩 5,000회 반복 추출을 통해 95% 신뢰구간을 기준으로 연속 매개효과를 검증한 결과는 다음과 같습니다 (표 3 참조):

- 총 매개효과: 0.054 (95% 신뢰구간: 0.0309 ~ 0.0826) → 유의함 (0을 포함하지 않음)

- 단일 매개효과 (마음챙김을 통한 경로): 유의함 (0.0249 ~ 0.0736)

- 단일 매개효과 (삶의 의미를 통한 경로): 유의하지 않음 (−0.0035 ~ 0.0088)

- 연속 매개효과 (스트레스 → 마음챙김 → 삶의 의미 → 자살 충동): 0.005 (0.0003 ~ 0.0131) → 유의함

4. 논의

본 연구는 한국 베이비붐 세대를 대상으로 스트레스, 마음챙김, 삶의 의미, 자살 충동 간의 관계와 함께 마음챙김과 삶의 의미의 연속 매개효과를 분석하였습니다. 본 연구는 자살 충동을 겪는 베이비붐 세대를 다루는 전문가들에게 실용적이며, 후속 연구의 기초자료로 활용될 수 있는 의미 있는 정보를 제공하였습니다.

모든 변수 간에는 유의미한 상관관계가 나타났습니다.

- 마음챙김과 삶의 의미는 스트레스 및 자살 충동과 부적 상관관계를 나타냈으며,

- 이는 기존의 연구 결과들과 일치합니다 (Baer et al., 2006; Park, 2010; Kwon and Park, 2016; Jin, 2020; Lee, 2022; Park and Folkman, 1997; Triplett et al., 2012 등).

즉, 마음챙김과 삶의 의미 수준이 낮을수록 스트레스와 자살 충동 수준은 높아질 수 있습니다.

마음챙김의 자살 충동에 대한 매개효과는 유의미하게 나타났습니다.

- 스트레스 상황에서 마음챙김 수준이 높을수록 자살 충동 수준은 낮아졌습니다.

- 마음챙김은 자동적 사고로 인한 부정적 감정을 비판단적으로 바라보게 도와주며, 자살 충동을 줄이는 데 효과적입니다(Williams et al., 2000).

- 이는 개인이 자신의 경험을 있는 그대로 수용하게 하여 스트레스 상황에서 인지 왜곡이 일어나기 전 예방적으로 개입하는 역할을 합니다(Park, 2006).

- 특히 베이비붐 세대가 스트레스 상황을 마주했을 때, 그 경험을 해석하지 않고 관찰할 수 있는 능력을 키우도록 돕는다면 자살 충동은 줄어들 수 있습니다(Choi and Byun, 2017).

삶의 의미의 매개효과는 유의미하지 않았습니다.

- 즉, 스트레스 상황에서 삶의 의미를 높게 느낀다 해도 자살 충동 감소에 직접적인 효과는 없었습니다.

- 이는 일부 선행 연구(예: Seo et al., 2014; Cho, 2007)에서 삶의 의미가 스트레스 완충 효과를 보이지 않았던 결과와 일치합니다.

- 베이비붐 세대는 부모와 자녀를 모두 부양한 세대로서(Ham and Nam, 2018), 삶의 의미가 경제적 기여 능력과 깊이 연결되어 있을 가능성이 높습니다.

- 따라서 은퇴 후 경제적 기여를 더 이상 하지 못할 때 삶의 의미가 약해지고, 자살 충동이 발생할 수 있습니다.

이에 따라 이들에게는 경제 외적인 삶의 의미를 발견하도록 돕는 개입이 선행되어야 하며,

가족과의 소통을 증진하는 개입이 특히 중요합니다. 핵가족화와 가족관계의 단절이 쉬워진 현재의 사회에서는 가족의 지지 수준을 높이는 개입이 필요합니다.

연속 매개 모형 분석 결과:

- 스트레스가 마음챙김과 삶의 의미를 통해 자살 충동에 영향을 미치는 간접효과는 유의,

- 스트레스와 자살 충동 간의 직접효과는 유의하지 않음 →

→ 즉, 마음챙김과 삶의 의미는 완전 매개효과(full mediation effect)를 가지는 것으로 확인되었습니다. - 두 매개 변수는 연속적으로 스트레스에 작용하여 자살 충동 수준에 영향을 주었습니다.

이러한 결과는 **Mindsponge 이론(Nguyen et al., 2021)**을 지지합니다.

- 스트레스가 자살 충동에 영향을 미치는 것은 직접적인 경로가 아니라,

- 스트레스가 생성한 정보가 개인의 주관적 세계에 흡수되는지 여부에 따라 달라집니다.

- 마음챙김은 스트레스가 자동 사고를 유발하기 전에 비판적 사고와 다른 대안 추구로 전환시켜 자살 충동을 줄이는 데 기여합니다.

선행 연구에 따르면 마음챙김은 자기 인식을 높이고 자동 반응을 줄이며, 삶의 의미를 더 깊이 발견할 수 있도록 돕습니다(Young, 2016). 또한 긍정적 정서 인식을 확장하고 메타인지 인식을 통해 긍정 재해석을 가능케 하여 삶의 의미 형성을 촉진합니다(Garland et al., 2015).

결론적으로,

- 베이비붐 세대는 한국 사회의 경제 성장에 크게 기여한 세대로,

- 생산성과 기여 중심의 자기 정체성을 가지고 있습니다.

- 은퇴 후 사회적 역할 상실, 고립감, 우울 등으로 인해 자신이 쓸모없다고 느끼는 믿음이 활성화될 가능성이 높습니다(Kim, 2018).

- 이러한 믿음이 구체적 개입 없이 방치되면 자살 충동으로 이어질 수 있으며, 실제 자살 선택으로 연결될 수 있습니다.

따라서 이 세대가 경제적 기여 외의 새로운 삶의 의미를 발견할 수 있는 활동을 제공하는 것이 시급하며,

스트레스 상황에서도 적응적 스트레스 대처 전략을 사용할 수 있도록 하는 것이 자살 예방에 핵심입니다(Halama and Bakosova, 2009).

또한, 삶의 의미를 지닌 사람은 희망을 유지할 수 있는 능력이 더 크며, 이는 자살 충동에 대한 중요한 보호요소로 작용합니다(Mascaro and Rosen, 2006).

5. 한계점 및 향후 연구 방향

본 연구는 베이비붐 세대의 자살 충동을 줄이기 위해 마음챙김 수준뿐 아니라 삶의 의미 수준을 함께 향상시키는 개입의 필요성을 강조합니다. 그러나 이러한 결과를 일반화하기에 앞서, 몇 가지 한계점을 인정해야 합니다.

첫째, 본 연구의 모든 데이터는 온라인 설문을 통해 수집되었기 때문에, 온라인 방식에 관심 없는 베이비붐 세대는 제외되었습니다.

둘째, 본 연구는 **스트레스와 자살 충동 간의 관계에서 두 가지 요인(마음챙김, 삶의 의미)**만을 매개 변수로 고려했습니다. 향후 연구에서는 건강 상태, 재정 상태, 그로 인한 스트레스 수준 등 다양한 요인을 추가로 탐색할 필요가 있습니다.

셋째, 자살과 관련된 연구에서는 자살 시도 이력에 대한 사전 스크리닝이 필요하지만, 본 연구에서는 이러한 선별이 이루어지지 않았습니다. 향후 연구에서 자살 시도 이력이 있는 참가자를 대상으로 분석할 경우, 보다 명확한 개입 전략을 수립하는 데 도움이 될 것입니다.

넷째, 베이비붐 세대와 고령 노인층(old-old generation) 간의 매개 구조를 비교하면, 베이비붐 세대의 특수한 특성을 보다 명확히 이해할 수 있을 것입니다. 향후에는 고령층을 대상으로 한 연구도 함께 수행되어야 하며, 본 연구와의 비교를 통해 보다 심층적인 통찰이 가능할 것입니다.

이러한 한계에도 불구하고, 본 연구는 베이비붐 세대의 자살 충동을 줄이기 위한 개입의 핵심 요인으로 마음챙김과 삶의 의미의 영향력을 분석했다는 점에서 의의가 큽니다.

- 본 연구는 초고령사회로 진입하기 전, 베이비붐 세대의 정신건강 정책 수립을 위한 기초 자료를 제공합니다.

- 둘째, 본 연구에서는 삶의 의미가 스트레스에 대한 완충 효과를 갖지 않았지만, 마음챙김을 통해 삶의 의미를 높이는 것이 유의미하다는 점을 확인했습니다.

- 즉, 마음챙김과 삶의 의미는 함께 고려되어야 베이비붐 세대의 자살 충동을 줄이기 위한 프로그램을 개발할 수 있습니다.

- 마지막으로, 한국의 노인 자살률이 OECD 국가 중 가장 높은 시점에서, 베이비붐 세대의 자살 예방 대책을 본격적으로 분석했다는 점에서 이 연구는 중요한 의미를 가집니다.

데이터 제공 고지

이 논문에서 도출된 결론을 뒷받침하는 원시 데이터는 요청 시 저자에 의해 제공될 수 있습니다.

윤리적 승인

본 연구는 헬싱키 선언의 지침에 따라 수행되었으며, 전북대학교 생명윤리위원회의 승인을 받았습니다 (프로토콜 코드 JBNU 2023-01-001-002, 승인일: 2023년 1월 1일).

현지 법령과 기관 규정에 따라, 서면 동의는 필요하지 않았습니다.

저자 기여도

YJ는 본 연구를 기획하고, 분석 및 해석을 수행하였으며, 논문 원고를 작성하였습니다.

연구비 지원

본 연구는 **한국연구재단의 BK21 4단계 사업(전북대학교 심리학과, 과제번호 4199990714213)**의 지원을 받았습니다.

6. 결론

불행히도, 많은 노인들 — 특히 베이비붐 세대는 노년기에 경험하는 스트레스로 인해 자살을 선택하고 있습니다.

한국은 세계에서 가장 빠르게 고령화되고 있으며, 2045년에는 전 세계에서 가장 높은 고령화율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 관점에서, 이처럼 큰 노인 인구 집단의 불행은 개인적·사회적으로 심각한 문제입니다.

베이비붐 세대는 한국의 고령 인구 중 가장 큰 비중을 차지하며, 이들의 정신 건강은 즉각적인 개입이 필요한 상황입니다.

그러나 이들을 대상으로 한 자살 충동 저감을 위한 개입 연구는 매우 부족한 실정입니다.

베이비붐 세대는 자신의 가치를 경제적 기여로 정의하는 경향이 강하기 때문에, 은퇴 후 생산적인 기여를 할 수 없게 되면 존재적 공허함을 느끼며 자살 충동이 증가합니다.

이러한 이유로, 이들에게는 새로운 삶의 의미를 재정의하고 발견할 수 있도록 돕는 개입이 필요합니다.

그러나 본 연구 결과에 따르면, 단순히 삶의 의미를 높이는 개입만으로는 효과가 없었으며, 마음챙김을 먼저 향상시킨 후 삶의 의미를 찾는 과정이 자살 충동을 줄이는 데 효과적이었습니다.

마음챙김은 자동적으로 발생하는 부정적 정서 경험을 줄이고, 새로운 삶의 의미를 발견할 수 있는 기초를 형성합니다.

결론적으로, 마음챙김을 향상시키고 새로운 삶의 의미를 찾도록 돕는 교육 및 실천 프로그램이 베이비붐 세대의 자살 충동을 줄이기 위해 필요합니다.

한국이 OECD 국가 중 노인 자살률이 가장 높은 상황에서, 이와 같은 프로그램은 국가 차원에서 개발 및 실행되어야 하며,

본 연구는 그러한 프로그램 설계를 위한 실질적인 기초자료를 제공합니다.

감사의 말

이 논문은 2020년 2월, **전북대학교 라이팅센터(Writing Center)**에서 교정되었습니다. 저자들은 전북대 라이팅센터의 우수한 교정 서비스와 영어 지원에 깊은 감사를 표합니다.

이해 상충 고지

저자는 본 연구 수행 중 **잠재적 이해상충(상업적 또는 재정적 관계)**이 전혀 없었음을 밝힙니다.

출판사 주의사항

이 논문에 표현된 모든 주장은 오로지 저자들의 입장을 반영하며, 이들의 소속 기관, 출판사, 편집자, 심사자의 의견을 반드시 반영하는 것은 아닙니다.

또한 본 논문에서 평가된 제품이나 해당 제조업체의 주장에 대해서는 출판사 측에서 보증하지 않습니다.

'루틴 > 독서' 카테고리의 다른 글

| ^^ (0) | 2025.04.15 |

|---|---|

| 《Think and Grow Rich》(생각하라 그리고 부자가 되라)는 나폴레온 힐(Napoleon Hill) 책 요약. (0) | 2025.04.04 |

| 노자, 도덕경 1~3장. (0) | 2025.01.24 |

| YY북트캠퍼에게 보내는 편지 (feat. 피터 홀린스, finish what you start) (0) | 2024.04.26 |

| 사람들은 왜 결정을 자꾸 미루는 걸까? (0) | 2024.03.14 |